ভূমির সঙ্গে একাত্ম বলে ভূমিতেই বেঁধেছে ঘর। মাটির সন্তান মাটিতেই পড়ে থাকে আর মিশে যায়। সাঁওতাল কৃষাণ শক্ত গিটে কোমরে লুঙ্গি, কৃষাণী হাতে বালা, খোঁপায় ফুল গুজে, কম দামের রঙিন ফুলের শাড়ি পড়ে মাঠে মাঠে স্বপ্নের বীজ বুনে। তাদের সন্তানসন্ততিও এই সাঁওতালি জীবনের অনুষঙ্গে ডুবে থাকে। ঘামেশ্রমে লক্ষ্মীবতী মাটির সন্তান দিগন্ত বুকে নিয়ে দিগন্তে হারিয়ে যায়। সম্বোধনের সৌন্দর্যে মাঠ যেন তার বুক পেতে দেয়, মেলে দেয় মন; আত্মীয় হয়ে উঠে মাটি। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা উর্বরা এ মাটিকে সাঁওতালি নারী বুনে রাখে মনের মমতায়। মাটির ঘর ও আঙিনা গৃহপালিত গরুর গোবরের আলপনায় সাজিয়ে তোলে। ঘর গোয়াল আড়াইল চাড়ালে প্রকৃতি মন্থন করে তাদের শ্রমঘন জীবন। সাঁওতাল পুরুষের শক্ত হাত এফোঁড়-ওফোঁড় করে সাজাই ফসলি জমি। জমি, সাঁওতাল কিষাণ-কৃষাণী আর নীলাকাশ রাতের চাঁদ খুব কাছে এসে প্রেরণা দেয়। ঘর ভরে উঠে মৌসুমের সবচেয়ে কাক্ষিত ফসলে। বৃক্ষডালে পাখি ডাকে হাজারবরণ পাখি- ঘুঘুর বিলাপে সারা গ্রাম মাথায় ওঠে। ঝিঁঝিঁর ঝিল্লিরব যেন কোনো উৎসবের প্রথম বাদ্য। বরেন্দ্র ভূমিজুড়ে মিষ্টি ও ঔষধি হওয়ার প্রলেপ। বাতাসের স্পর্শে মন নিরবে প্রলেপিত হয়। সবুজের ঐশ্বর্য চোখে আরাম দেয়, সুস্থ হয়ে উঠে চোখ হৃদয় অন্তর আর শরীর। অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে দূরদৃষ্টির সংমিশ্রণে সামাজিক আচার-আচারণ, সংস্কৃতি, প্রথা যুজে থাকে। ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ, মোরগ-মুরগি প্রতিটি পরিবার যেন আদিম সুন্দর। সাঁওতালি জনগোষ্ঠীর মনের মায়া হৃদয়েশ্বরী হয়ে ওঠে। এত মায়া এত মমতা প্রাণ-উচ্ছ্বল জনগোষ্ঠী সাঁওতালের মনের নাগাল পাওয়া মুশকিল। পুকুর পাড়ে, রাস্তার ধারে, মাঠের চড়ায় গৃহপালিত গরু মহিষ লেজ নাড়ে, কান নাড়ে আর ঘাস খায়। ছোট নালা খালে মাছ ধরে জেলে ও জেলেনী, কিশোর-কিশোরী, মিঠে পানির দেশে হতদরিদ্র এই মানুষগুলোর প্রাণোচ্ছ্বলতা মনে সাহস জোগায়। রাখালী সাঁওতাল মেয়েটি দূরের মাঠে ঘাস কাটে সবুজ ঘাস আর বড় বড় পুস্কুরিণীতে সাঁতার কাটে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস। হাঁসের ঝাঁক কোমল স্বরে ডাকে পুকুরে, উঠোনে ও ভিটেয়। তখন সাঁওতালীরা কি হাঁস হয়ে উঠে। হাঁসের সঙ্গে সাঁওতালিদের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই গল্প সাঁওতালদের মধ্যেও অনেকে জানে না। যেমন: সাঁওতাল’রা নিজেদেরকে মহাভারতে বর্ণিত বীর একলব্যের বংশধর মনে করে। উৎস এবং আদি নিবাসভূমি সম্পর্কে বলতে বহুল প্রচলিত এক লোককথাকে গুরুত্ব দেয়া হয়।

যেমন: ‘তখনো পৃথিবীর জন্ম হয়নি, ছিল শুধু পানি। একদিন চন্দ্রের কন্যা স্নান করতে এসে শরীরের ময়লা থেকে সৃষ্টি করলেন দুটি পাখি-হাঁস এবং হাঁসিল। অনেকদিন ভেসে থাকার পর পাখি দুটি ঈশ্বরের (ঠাকুরজিউ) কাছে খাবার চাইলো। ফলে ঠাকুরজিউ পৃথিবী সৃষ্টির মনস্থ করলেন। এজন্য যেহেতু মাটির দরকার এবং মাটি সমুদ্রের তলদেশে, তাই বোয়ালকে ডাকা হলো। প্রথমে বোয়াল এবং তারপর কাঁকড়া মাটি আনতে ব্যর্থ হলে এগিয়ে আসলো কেঁচো। কচ্ছপকে পানির উপর ভাসতে বলে কেঁচো নিজের লেজ রাখলো তার পিঠে। তারপর মাটি খেয়ে তা লেজ দিয়ে বের করে কচ্ছপের পিঠে রাখলে জন্ম নিলো পৃথিবী। নরম মাটি শুকানোর জন্য ঠাকুরজিউ পৃথিবীতে ঘাস, শাল ও মণ্ডয়াসহ নানা প্রজাতির বৃক্ষ রোপন করলেন। কিছুদিন পর মেয়ে পাখিটা দুটি ডিম দিলো। নয়মাস দশদিন পর ডিম ফুটে বেরিয়ে এলো একজন পুরুষ ও একজন নারী। এরাই পৃথিবীর প্রথম নরনারী-পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি। হিহিড়ি-পিহিড়ি নামক স্থানে তারা বসবাস করতে লাগলো। নাটকীয়ভাবে তাদের সঙ্গম থেকেই জন্ম নেয় সাতটি পুত্র ও আটটি কন্যা। ঠাকুরজিউ এবার পিলচু হাড়ামকে পুত্রদের নিয়ে সিংবীরে এবং পিলচু বুড়িকে কন্যাদের নিয়ে মানবিরে যাবার নির্দেশ দিলেন। আদেশ পালিত হলো দ্রুতই।

অনেকদিন পর শিকার থেকে ভুলক্রমে সাত পুত্র এক বিলের ধারে চলে গেল। সেখানে শাক তুলছিল আট কন্যা। পরস্পরকে দেখে আকর্ষিত হলো। ধীরে ধীরে সেই আকর্ষণ গড়ালো বিয়ে পর্যন্ত। ছোট কন্যাকে বাদ রেখে বড় বড়কে এবং ছোট ছোটকে এইভাবে জুটি তৈরি হলো। সেই সাত পুত্র থেকে জন্ম নিলো সাতটি বংশ- হাঁসদা, মূর্মূ, কিস্কু, হেমব্রোম, মারাণ্ডি, সোরেন এবং টুডু। তখন থেকেই মূলত গোত্রপ্রথা এবং বিয়েপ্রথার শুরু। তারপর তারা খোজা-কামান দেশে গিয়ে বসবাস করতে লাগলো। নৈতিক অবক্ষয়, অন্যায় ও অত্যাচারে লিপ্ত হবার কারণে ঠাকুরজিউ তাদের উপর রুষ্ট হলেন। সাতদিন সাতরাত টানা অগ্নিবৃষ্টিতে তারা ধ্বংস হলো। হারাতা পর্বতে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে গেলো পিলচু হাড়াম এবং পিলচু বুড়ি। প্রাকৃতিক শাস্তি শেষে প্রথমে সাসাংবেদা এবং পরে চায়চাম্পাতে গিয়ে বসবাস শুরু করলো তারা। ঠাকুরজিউ আবার সন্তানাদি দান করলেন’। (বাংলাদেশের সাঁওতাল: সমাজ ও সংস্কৃতি, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃষ্ঠা.৪)।

সাঁওতাল হাসদারা হলো এই হাঁস বংশের। তাই বুঝি আমার বুকে জীবনানন্দের পঙ্ক্তি এসে কড়া নাড়ে মনে, তিনি লিখলেন-বাঙলার মাঠ ঘাট প্রান্তর কাঁঠাল বৃক্ষ, ভাঁটফুল, ফাল্গুন, হেমন্তের চাঁদ, শীতের নীলিমা, সন্ধ্যার আকাশ শুকতারা নিয়ে। যেমন:

আমি যদি হতাম বনহংস,

বনহংসী হতে যদি তুমি;

কোনো এক দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে

ধানক্ষেতের কাছে

ছিপছিপে শরের ভিতর

এক নিরালা নীড়ে;

তাহলে আজ এই ফাল্গুনের রাতে

ঝাউয়েরা শাখার পেছনে চাদ উঠতে দেখে

আমরা নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে

আকাশের রূপালী শস্যের ভিতর গা ভাসিয়ে দিতাম

তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখনায় তোমার রক্তের স্পন্দন

নীল আকাশে খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা,

শিরীষ বনের সবুজ, রোমশ নীড়ে

সোনার ডিমের মতো

ফাল্গুনের চাঁদ।

হয়তো গুলির শব্দ:

আমাদের তির্যক গতিস্রোত,

আমাদের পাখায় পিস্টনের উল্লাস,

আমাদের কণ্ঠে উত্তর হাওয়ার গান।

হয়তো গুলির শব্দ আবার;

আমাদের স্তব্ধতা,

আমাদের শান্তি।

আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না;

থাকত না আজকের জীবনের টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার;

আমি যদি বনহংস হতাম;

বনহংসী হতে যদি তুমি;

কোনো এক দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে

ধানক্ষেতের কাছে।

বাংলাদেশের এই আলুলায়িত সবুজে ধান, পাট সরিষা, কলই, আঁখ, আলু ক্ষেতের বুকে বেড়ে উঠেছি আমি। বনহংসের মতো ডানা মেলে উড়েয়েছি মন- জলসিঁড়ি নদীর কিনারে। ফাল্গুন হেমন্ত শীত বসন্ত বর্ষা-লড়াই-সংগ্রামে ঋতুর মৌসুমে আমার কিশোর মন কত আশার আকাঙ্ক্ষায় আসমানে চোখ মেলে দিয়েছে। বিস্ময়, সংশয়, স্বপ্ন ও কল্পনায় দিগন্তের খোঁসা ভেঙ্গে দিগন্তে ডুবেছে। এত বড় আকাশ এত কাছে চাঁদ তারা গ্রহ নক্ষত্র। আমার তারুণ্যে সংবেদনের সংশ্লেষ মধুময় হয়েছে এখানে। প্রকৃতির সঙ্গে মিশেছি একান্তে গোপনে আর স্বপ্নের জাল বুনেছি। এই বিল-ঝিল হাওড় আর নদীর সানুদেশে আমি পা মেলে বসেছি। এখানে বড় হয়েছি বলে এখানকার জীবন নিয়ে আমি ভাবি। এ মাটি আমাকে তৈরি করেছে মানুষকে ভালোবাসর জন্য, এ মাটির যে স্নিগ্ধ অনুভব আর শেকড় প্রোথিত আম, জাম, কাঠাল, শিউলি, কাঠালি চাঁপা, কূল, কামিনীর ঘ্রাণ মগ্ন করে রেখেছে আমার ছেলেবেলা। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, বাঁকখালী, নাফ, গঙ্গা, বারাহী, স্বরমঙ্গঁল, দয়া, জামদহ, নারদ, প্রাচীন তিস্ত্রা, আত্রাই, মহানন্দা, পূনর্ভবা, বড়াল, বারনই, রাইচাঁদ, দুয়ারী খাল এসব নদীর পলিমাটি, বালি, কাদা দিয়ে গড়ে উঠা বাংলার বুক এই ভূমির বুক, গড়ে কি উঠেনি আমারও মনের মোহনা? সমতলের বুকজুড়ে বিল আর বিল, হাওড় আর হাওড়, পাহাড়ি উপত্যকা, পৃথিবীর দীর্ঘ বেলাভূমি- বিলসিমলা, গাইডহরার বিল, সাপমারার বিল, বগমারি বিল, ছুটদাঁড়াবিল, ভূঁইগরইল বিল, দৌলতপুর বিল,ভোলাবাবাড়ির বিল, চলনবিল, ধমকাবিল আর বিশাল সমুদ্রতট এই জলাভূমি আমার মানসগঠন করে দিয়েছে। এত বড় বড় নদীর পলিমোহনা, চর, বিলের ঐশ্বর্য তট বুকের মাঝে রেখাপাত করেছে। এই জনগোষ্ঠী, এই জনপদ আমার বৃহত্তর মন তৈরি করতে পুষ্টি যুগিয়েছ। পদ্মা মেঘনা যমুনা কর্ণফুলী, মাতামুহুরী, বাঁকখালী শুধু হিমালয় দুহিতায় নই, আশপাশের ভূমিকে উলটপালট করেছে। রাক্ষসী নদীর বন্যা, ঢল, ভাঙ্গনে জেরবার করেছে জনপদের পর জনপদ। কত নদী সরোবর পুকুর খাল ডুবেছে নদীগুলার হিংস্র তরঙ্গমালার আঘাতে। এ মাটি তাই খাঁটি সোনার চেয়েও খাঁটি উর্বরা। নদীর কাদা, বালি, পলি দিয়ে সৃষ্ট এই জনভূমি বাংলাদেশ। এখানে জন্ম আমার- অসহ্য সবুজের শ্যাম জনপদ। লোকসম্পদে ভরপুর ভাটিয়ালি গানের দেশে, মাঝি-মল্লার, কিষাণ-কৃষাণী আর নাগরিক হয়ে উঠা বাঙালির সঙ্গে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর অনেক সখ্য, অনেক মিল। অষ্ট্রো-এশিয়াটিক জনগোষ্ঠী হিসেবে, নিষাদ বংশীয় বলে তারাও শিকারী জাতি, আমরাও শিকারী জাতি হিসেবে নৃতাত্ত্বিকভাবে একই রক্তধারায় প্রবাহিত। আমাদের জাতিসত্তা এবং সাঁওতাল আদিবাসী জনগোষ্ঠী আচার প্রথা ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও কত মিল। সাঁওতাল সত্যিকারের প্রাকৃতজন ও ক্ষেত্রজজন আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষ। পুনর্ভবা, আত্রাই, পদ্মার তীরে তারা মাছ ধরে, শামুক সংগ্রহ করে, কাঁকড়া ধরে, খরগোশ, বন্য শুকর শিকার করে, আর শিকার করে পাখি, হাঁস। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকে সাঁওতাল। প্রতিদিনের লড়াই প্রতিদিন। প্রকৃতির বৈরি পরিবেশকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে এসে প্রকৃতিকে সাজিয়ে তোলে সাঁওতাল মেয়েরা। সব লক্ষণ বৈশিষ্ট্য উপাদান আচার আচারণ কৃষ্টি বিচার বিবেচেনা করে নৃতত্ত্বাকিরা এই সিদ্বান্ত উপনীত হন যে সাঁওতাল বাঙালির আদি পুরষেরও একটি গোত্র। কবি আল মাহমুদ বাঙালি জাতিসত্তাকে শনাক্ত করেন; এই শনাক্ত পর্বে সাঁওতালও আমাদের রক্তের আত্মীয় হয়ে পড়ে। সাঁওতাল ও বাঙালির সামাজিক সম্পর্ককে আরও নিবিড় করার জন্য এটি একটি বড় আবিস্কার। যেমন:

আমার ঘরের পাশে ফেটেছে কি কার্পাশের ফল?

গলায় গুঞ্জার মালা পরো বালা, প্রাণের শবরী,

কোথায় রেখেছো বলো মহুয়ার মাটির বোতল

নিয়ে এসো চন্দ্রালোকে তৃপ্ত হয়ে আচমন করি।

ব্যাধির আদিম সাজে কে বলে যে তোমাকে চিনবো না

নিষাদ কি কোনদিন পক্ষিণীর গোত্র ভুল করে?

প্রকৃতির ছদ্মবেশে যে-মন্ত্রেই খুলে দেন খনা

একই জাদু আছে জেনো কবিদের আত্মার ভিতরে।

নিসর্গের গ্রন্থ থেকে, আশৈশব শিখেছি এ-পড়া

প্রেমকেও ভেদ করে সর্বভেদী সবুজের মূল,

চিরস্থায়ী লোকালয় কোনো যুগে হয়নি তো গড়া

পারেনি ঈজিপ্ট, গ্রীস, সেরাসিন শিল্পীর আঙুল।

কালের রেঁদার টানে সর্বশিল্প করে থর থর

কষ্টকর তার চেয়ে নয় মেয়ে কবির অধর।

(সোনালি কাবিন-৫ -আল মাহমুদ)

নিষাদ কি কোনোদিন পক্ষিণীর গোত্র ভুল করে? কবির সত্য উচ্চারণ। এই পঙ্ক্তির মধ্য দিয়ে জাতিসত্তার এক বিরাট প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায়। নিষাদ বংশীয় বাঙালি-সাঁওতাল কখনও রক্তকে অস্বীকার করে না। বিশিষ্ট অস্ট্রেলিয়ান ভাষাবিদ পল জেমস সিডওয়েলের মতে ‘সাঁওতাল বা অষ্ট্রোএশিয়াটিক ভাষাভাষীরা সম্ভবত প্রায় ৪০০০-৩৫০০ বছর আগে ইন্দোচীন থেকে উড়িশার উপকূল এসেছিলেন। এরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয়ভাবে ভারতীয় জনসংখ্যার সাথে মিশে যায়। ভারতে আসার পর এই মুণ্ডা বা সাঁওতাল জনগোষ্ঠী ব্যাপকভাবে দ্রাবিড় উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যায়। আমি সংবেদনের মানুষ তাই আল মাহমুদের আবিস্কার আমার কাছে একটি মহাদেশ আবিস্কারের মতোই বিশাল ঘটনা। শবরী পরেছে গুঞ্জার মালা আর ঘরের পাশে ফেটেছে কার্পাসের ফল। বাংলার প্রাচীন জনভূমি, পরিবেশ আর প্রকৃতির সঙ্গে কবির কি অনন্য সখ্য। সমতলের বুক চিরে আঁকাবাঁকা সর্পিল রাস্তা। যতদূর চোখ যায় ততদূর উড়াই মনের ডানা। দিগন্তজুড়ে বিস্ময়, আকাশে তারার শামিয়ানা। আমার ছেলেবেলা এখানে কেটেছে এই রোদ্দুরে কোমল কঠিন পরিবেশে। তাই সাঁওতাল নিয়ে আমার অনুভূতি অন্যরকম।

সাঁওতালদের ব্যক্তিগত বোধ, চেতনা, সামষ্টিক স্বপ্নে বাঁচার যে আদিম প্রবৃত্তি তা ক্রমে ভেঙে ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ভাঙনের যে প্রবাহ তা তারা বুঝতে শুরু করেছে। বেঁচে থাকার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্যে তারা নিজেরা নিজেদের ঘাতক হয়ে উঠেছে। বাহিরের ঘাতকরাও তো আছেই। প্রতিবেশীসুলভ আদি সাম্যের যে সহাবস্থান জাতির প্রতি সে দরদ তাদের তা এখনও ঢিমেতালে আছে। কিন্তু খ্রিষ্টান ধর্মের কাছে অলৌকিক পাওয়া এবং লৌকিক পাওয়ার যে হিসেবে তাতেও গড়মিল হয়ে গেছে। মিশনারিরা তাদের খ্রিষ্টান করলেও মানুষ করতে পারেনি, অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী করার যে প্রলোভন তা প্রলোভনেই আটকে গেছে। তারা খ্রিষ্টান ধর্মের জাগতিক পাওয়া থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। আগে মিশনারিরা তাদের কাছে অর্থসহ নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতো, বর্তমানে মিশনারিদের তাদের চাঁদা দিতে হয়। সেই ক্ষোভও তাদের জমতেছে। একদিকে জমি হারানো, অন্যদিকে ধর্ম বদল করেও প্রতারণার শিকার হওয়া যেন শাপেনেউলে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে সাঁওতালদের। চারদিকে দখল বাণিজ্য। প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংসের কারণে প্রকৃতিও বৈরি হয়ে উঠেছে। অভাব অনটন দারিদ্র চাহিদা পুঁজি ও প্রযুক্তি মোবাইল ইউটউিব অনলাইনের এই ডিজিটাল ছোঁয়া তাদেরকে অস্থির করে তুলেছে। সাঁওতাল আদিবাসী জনজাতি আবাদ করেছে ভূমির পর ভূমি, অনাবাদি জায়গাকে তারা তাদের বাহুবল, মমতা, শ্রম দিয়ে আবাদ করেছে। তাদের শারীরিক শক্তি দিয়ে তারা বনজঙ্গল, সমতল, বরেন্দ্রভূমিকে কর্ষণযোগ্য করে তুলেছে। হাজার হাজার বছর ধরে তাদের পূর্বপুরুষ ও নারী এই ভারতীয় ভূমির সন্তান হিসেবে ভূমিকে নিজের মনে করে চাষযোগ্য করে তুলেছে। কিন্তু বছরের পর বছর তাদের সেই অক্লান্ত শ্রমে গড়ে তোলা জমি সামন্তীয় জমিদার শ্রেণি কেড়ে নিয়েছে। কেড়ে তো নিয়েছে তাদের করেছে গোলাম বা দাস। একি ভাবা যায়! হাজার বছর ধরে একটি জনগোষ্ঠী শুধু তাদের রক্ত ঘাম শ্রম দিয়ে গেল কিন্তু তারা কিছুই পাইনি। ভূমির কারণে তারা হয়েছে ‘আপনা মাংসে হরিণা বৈরি’ সেকালে তারা ভারতীয় সামন্তীয় বা আশ্চার্য আর্যদের হিংস্রতরা শিকার হয়েছে, তারপর মুসলিম সামন্ত শ্রেণি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও তাদের রেহাই দেয়নি। সে ইতিহাস সবার জানা। তাদের রক্ত, ঘাম, শ্রম, দীর্ঘশ্বাসের কোনো মূল্যই দেয়নি হিন্দু মুসলিম সামন্তীয় প্রথা, ব্রিটিশ আইন। নিজের দেশেই তারা পরাবাসী হয়ে যাচ্ছে।

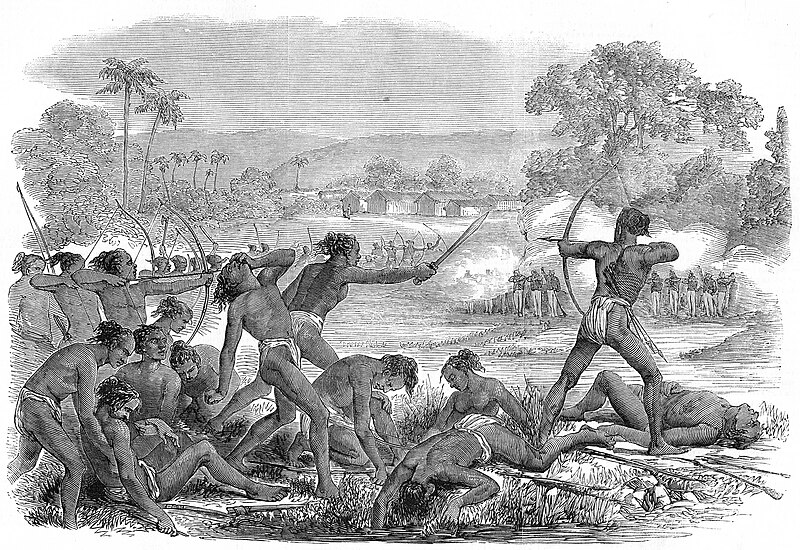

ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যূথচারী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে যে ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠেছিল সাঁওতাল জনগোষ্ঠী, সিধু কানুর অমর বিদ্রোহ সাঁওতালদের জন্য যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তা রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্পাটাকার্সের বিদ্রোহের সঙ্গে তুলনা করা যায়। আর এখন তারাই ইতিহাস থেকে মুছে যেতে বসেছে। পাহাড় ও সমতলের ভাটির ভূমিজুড়ে তাদের অশ্রুর বীজ ছড়িয়ে পড়েছে ভূমি থেকে ভূমিতে। অশ্রুতে মাটি ভিজে যাচ্ছে কিন্ত মাটি রক্ষে হচ্ছে না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রবল বিদ্রোহ একবিংশ শতাব্দীর বেদনা বহন করে যাচ্ছে। পুঁজি, প্রযুক্তি, প্রতারণার পৃথিবী তাদের আহ্বান জানাই। বেঁচে থাকার তাগিদে, নাগরিক হওয়ার স্বপ্নে তারাও সেই ডাকে সাড়া দিচ্ছে। তাতে বাঁধছে গণ্ডগোল। এই সরলপ্রাণ ক্ষেত্রজ ও প্রাকৃত সন্তানগণ তা উপলব্ধি করতে পারছে। তাদের প্রাকৃত ভাষা, ভিটে, ভূমির মতোই তারা সরল, সুন্দর অনুপম। কিন্তু নাগরিক জটিলতাও তাদের কুটিল করে তুলেছে। ভূমি হারানোর উৎকণ্ঠায় তারা উৎকণ্ঠিত। প্রতিবেশি, দূর প্রতিবেশী বাঙালি প্রভাবশালীরা তাদের জমি খুব কম দামে ক্রয় করে, ছলনা করে তাদের আরও নিঃস্ব করে দিয়েছে। এটা মহামারীর মতোই রূপ নিচ্ছে। সাঁওতাল’রা যেভাবে ভূমি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে তা কোনো সভ্য সমাজ করতে পারে না। ছলেবলে কৌশলে বাঙালি প্রভাবশালী চেয়ারম্যান মেম্বার এমপি বা প্রভাবশালী বাঙালি জনগোষ্ঠী, দালাল, আমলা প্রশাসনের কারসাজিতে তারা হারাচ্ছে ভিটে। খুব কম দামে তাদের জমি ছিনিয়ে নিচ্ছে প্রতারকচক্র, এ খুবই আশঙ্কার। বাপ-দাদার ভিটে ভূমি হারিয়ে সাঁওতাল’রা যাবে কোথায়? তখন বাংলাদেশের ভূমি ও শ্রমবৈচিত্র্যে ব্যাঘাত ঘটবে। এখন যে তারা মাইল মাইল জমি আবাদ করে, চাষ করে তখন এসব ভূমিতে তাদের দিনমজুর খাটতে হবে, এখন তো নিজের বলে একটু ভিটে হলেও তাদের আছে; তখন ভিটেটাও হারাবে। এভাবে তারা কিন্তু ভিটে হারিয়েছে। ভূমিহীন উদ্বাস্তু হয়ে তারা কোথায় যাবে? তাই তাদের নিরব গোপন প্রকাশ্য আক্ষেপ দেখেছি। ব্যক্তি সেবাশুশ্রুষা দিয়ে কতদিন তাদের আগলে রাখতে পারবে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, অনেকগুলো এনজিওর অর্থনৈতিক ঋণে তারা আবদ্ধ। অনেক গ্রাম মিলেও একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ছেলেমেয়েগুলো পড়াশুনা করতে পারে না। বাল্যবিবাহ তো আছেই। এভাবে বঞ্চিত হতে হতে সাঁওতাল’রা বঞ্চনার জবাবাও দিয়েছে বহুবার। তারা বিদ্রোহ করেছে। সেই ব্যাপক বিদ্রোহ ইংরেজ শাসনের ভীত যেমন নাড়িয়ে দিয়েছিল, তেমনি দেশভাগরে পর পরই পাকিস্তান বা তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ববাংলা) ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। সেটি ইতিহাসে নাচোলের বিদ্রোহ নামে পরিচত। ‘নাচোল বিদ্রোহ ১৯৪৯-৫০ সালে বৃহত্তর রাজশাহী জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত নাচোল উপজেলার সাঁওতাল কৃষকদের বিদ্রোহ। সে সময়কার তেভাগা, নানকার এবং টঙ্ক আন্দোলনের মতোই নাচোল বিদ্রোহটিও সংগঠিত করেন কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মীরা। তাঁরা বাংলায় সমাজ বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে নাচোলের সাঁওতাল কৃষকদের বৈপ্লবিক ঘটনার একটি কৌশলগত জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেন। একই জমি বংশপরম্পরায় চাষাবাদ করা সত্ত্বেও অধিকাংশ সাঁওতালের ঐ জমির ওপর কখনও কোন স্বত্ত্বাধিকার স্বীকৃত হয়নি। জোতদারগণ ফসলের মাধ্যমে খাজনা আদায় করত। স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী ফসল কাটার সময় ক্ষেতে কর্মরত প্রতিটি সাঁওতাল কৃষক প্রতি কুড়ি আড়ি ফসল কাটার বিনিময়ে তার ভাগ অনুযায়ী তিন আড়ি ধান পেত, যা তাদের নিজেদের অথবা কামলাদের মাধ্যমে পরে মাড়াই করতে হতো। আধিয়ার (ভাগ চাষি) উপজাতসহ তাদের উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক জোতদারদের দিতে হতো। কমিউনিস্ট কর্মীরা এই শোষণ ও চাষিদের অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলেন।

১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৫০ সালের প্রথমার্ধে নাচোল উপজেলার ঘাসুরা, চণ্ডীপুর, কেন্দুয়া, রাউতারা, জগদাই, ধারোল, শ্যামপুরা এবং নাপিত পাড়ার মতো গ্রামের চাষিরা তাদের জোতদারদের খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তাদের দাবি ছিল, প্রথা অনুযায়ী তিন আড়ি ধানের পরিবর্তে তাদেরকে শ্রম-ভাড়া বাবদ কুড়ি আড়িতে সাত আড়ি ধান প্রদানে জোতদারদের সম্মত হতে হবে এবং আধিয়ারদের মতো জমি চাষের জন্য তাদেরকে উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ দিতে হবে। এ নিয়ে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ঘটে। বহু পুলিশ নিহত হয় এবং জোতদারদের ঘরবাড়ি লুট হয়। জমিদার ও জোতদারগণ পুলিশের সহায়তায় পাশবিক অত্যাচারের পন্থা গ্রহণ করে। এতে আন্দোলন আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। কৃষক সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে ইলা মিত্র, অনিমেষ লাহিড়ী, আজহার শেখ, বৃন্দাবন সাহা এবং আরও প্রায় কুড়িজন সংগ্রামী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের সকলকেই গ্রেফতার করা হয় এবং বিচার করে দীর্ঘমেয়াদি দণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ইলা মিত্রসহ অনেকে রাজনৈতিক কারণে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের আওতায় সাঁওতাল চাষিদের জমির ওপর অধিকার দেওয়া হয় এবং তারা অন্যান্য সাধারণ চাষিদের মতো প্রচলিত হারে নগদে খাজনা পরিশোধের অধিকার লাভ করে। বহু সাঁওতাল কৃষক, ক্ষেতমজুর, দিনমজুর পুলিশের ধরপাকড় ও বিচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে নিজেদের গ্রাম ছেড়ে ভারতে চলে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও অবস্থা তেমন পাল্টাইনি। সাঁওতাল লোকজন ক্রমে দেশ ছেড়ে ভারতে-নেপালে চলে যাচ্ছে। তারা নির্বিবাদে জীবনযাপন করতে পারছে না।

ঐশ্বর্যের খ্যাতি এবং দারিদ্রের ইতিহাস-ভারতবর্ষের এই দুই প্রাচীন ঐতিহ্য (বাংলাদেশও এর ভেতরে)। অর্মত্য সেনের বিখ্যাত বই ‘জীবন যাত্রাও অর্থনীতি’ গ্রন্থে জনাব সেন ‘দেশের অবস্থা কেমন’ প্রবন্ধে এই গুরুত্বর্পূ বিষয়টি তোলেন। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার দিকে যদি দৃষ্টি দিই-তাহলে জনাব সেনের গবেষণার বিষয়ে আমাদের ফিরতে হবে।

তিনি বলেন যে ‘ভারতে সাফল্যের ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়টি অন্যত্র। আমরাও বলতে পারি যে বাংলাদেশের সাফল্যের কলঙ্কিত অধ্যায়টি অন্যত্র। একটা প্রধান কলঙ্ক হলো এই যে, আজও এ দেশের অধিকাংশ স্থান নিয়ত অপুষ্টির দ্বারা অভিশপ্ত, যদিও এই অপুষ্টির সঙ্গে তীব্র অনাহার এবং দুর্ভিক্ষের একটা তফাৎ আছে। গ্রামাঞ্চলে অন্তত এক তৃতীয়াংশ মানুষকে অপুষ্টিতে ভুগতে হয়। অভাব সবচেয়ে বেশি গ্রামের ভূমিহীন মজুরদের যাদের বাজার থেকে খাবার কিনে খেতে হয়, আবার বাড়ির জন্য সাপ্তাহিক বাজারও করতে হয়, টাকা পাঠাত হয়, মেয়ের বিয়ের পণের টাকা জোগাড় করতে হয়। শ্রমের মজুরি পেলে এরা খাবার, বাজার, টাকা পাঠাতে পারে। না আছে কাজের ঠিক, না আছে খাবারের দামের স্থিতি, ফলে অনেক সময় আধবেলা বা অন্নই জুটে না। দক্ষিণ এশিয়ায় যতবেশি দুর্ভিক্ষ হয়েছে, এই ক্ষেতমজুরেরাই তাতে সবচেয়ে বেশি মার খেয়ে এসেছে। ১৯৪৩-এর সারা বাংলাব্যাপী দুর্ভিক্ষে ঠিক এই রকম হয়েছিল। ১৯৭৪-এ বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষেও তাই। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশকে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়তে হয়নি ঠিকই, কিন্তু অপুষ্টি আর ক্ষুধা আজও এদের নিত্যসঙ্গী। শহরে রিক্সাওয়ালা, ফুটপাতের দোকানওয়ালা, ফেরিওয়ালা দেখলেই বুঝা যায় গ্রামের দারিদ্র সংখ্যা কেমন হতে পারে।’ (জীবন যাত্রা ও অর্থনীতি- অর্মত্য সেন, প্রধান সম্পাদক ভবতোষ দত্ত, সহকারী সম্পাদক অশোক রুদ্র, প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৯৯৭, নবম মুদ্রণ আষাঢ়-১৪২২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ভারত, পৃষ্ঠা. ১৪৭)।

সাঁওতাল আদিবাসী ক্ষেতমজুর বলেই তারা অপুষ্টি, শিক্ষাহীনতা, দারিদ্রের সবচেয়ে বড় শিকার। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সর্বত্রই তারা বৈষম্যের শিকার। শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছেদ, ভূমি, চাষের জমি, দেবালয়, গণআলয় সব জায়গাই আদিবাসীদের তীব্র বৈষম্যের শিকার হতে হয়।

এ যাবৎ সাঁওতালদের নিয়ে অনেক অলোচনা হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক পণ্ডিত, লেখক, গবেষক সাঁওতালদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, তাদের সামাজিক আচার-আচারণ, রীতি-নীতি, বিয়ে-প্রথা ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর লিখেছেন। অনেক তথ্য ও তত্ত্ব নিয়ে এই লেখা সাঁওতালদের ইতিহাস সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমার আলোচনার বিষয় এটি না- আমার চিন্তার বিষয় সাঁওতাল জনজাতি খুবই সহজ সরল সাধারণ দরিদ্র একটি আদিবাসী জাতি। প্রাচুর্য কি তারা জানে না। মাটি কর্ষণ করে মাটির সঙ্গে মাটি লেপা ঘরে তারা থাকতে চায়। তাদের পূর্বপুরুষের ভিটে, ভূমি, চাষের জমি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা যাপন করতে চায় শান্তিময় জীবন। একটু শিক্ষা, চিকিৎসা একটু ভাল জীবন তারা চায়। তা আবার এমন না যে, তা লোভ ও মুনাফায় পরিপূর্ণ হবে।

আদিম সাম্য নিয়ে প্রাচীন টোটেমীয় বিশ্বাসে তারা কাটাতে চায় তাদের যাপিত জীবন। ধর্ম তাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব তৈরি করতে পারেনি, তাদের আদি সাম্য, সৌন্দর্য, প্রথা এখনও তাদের মূল জীবনের অনুষঙ্গ। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে তাদের মৌলিক প্রত্যয়। হাজার হাজার বছর যে সাঁওতাল জাতি তাদের স্বকীয় জাতিসত্তা নিয়ে ভারতবর্ষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিজেদের অবস্থানকে শক্ত করেছে এবং বাংলাদেশের ভূখণ্ডে এসে পড়েছে আর এটিই হয়ে উঠেছে তাদের জন্মভূমি। এখানে তারা শত পুরুষ ধরে বসবাস করেছে। যতই তারা ভূমি বিক্রি করে পুঁজির পৃথিবীতে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করছে, ততই তাদের গোপন ভয়, আতঙ্ক, ঘিরে ধরছে। দেশ হারানোর ভয়ে তারা তটস্থ, জমি তো প্রতিনিয়তই হারাচ্ছে। এর সমাধান কোথায়? বাঙালি প্রভাবশালীদের জমির লোভ এত বেড়েছে যে সাঁওতালদের জমি কীভাবে রক্ষা হবে কে জানে? কিন্তু রক্ষা তো করতে হবে।

এই মায়াবী জাতিসত্তা, এই সাঁওতালি আদিবাসীকে কত আপন মনে হয়। মনে হয় কত যুগের কত শতাব্দীর এরা আমাদের আত্মীয়। কোথাও যেন তাদের দেখেছি, কথা হয়েছে। বাঙালি নারী ও সাঁওতালি নারীর নৃতাত্ত্বিক, ব্যবহারিক সৌন্দর্যকে নিয়ে কবি ওমর আলী যে অসাধারণ কবিতা লিখেছে বাংলা ভাষায় তার তুলনা বিরল। যদি আদিবাসী বা বাঙালি নারীর সৌন্দর্য-সংসার-সমাজ-বোধ- উপলব্ধির কাছে পৌঁছাতে চাও তাহলে ওমর আলীর ‘এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি’ কবিতাটিকে জানতে হবে। যেমন-

এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি

আইভি লতার মতো সে নাকি সরল, হাসি মাখা;

সে নাকি স্নানের পরে ভিজে চুল শুকায় রোদ্দুরে,

রূপ তার এদেশের মাটি দিয়ে যেন পটে আঁকা ।

সে শুধু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে হরিণীর মতো

মায়াবী উচ্ছ্বাস দুটি চোখ, তার সমস্ত শরীরে

এদেশেরই কোন এক নদীর জোয়ার বাঁধভাঙা;

হালকা লতার মতো শাড়ি তার দেহ থাকে ঘিরে ।

সে চায় ভালোবাসার উপহার সন্তানের মুখ,

এক হাতে আঁতুড়ে শিশু, অন্য হাতে রান্নার উনুন,

সে তার সংসার খুব মনে-প্রাণে পছন্দ করেছে;

ঘরের লোকের মন্দ-আশঙ্কায় সে বড় করুণ ।

সাজানো-গোছানো আর সারল্যের ছবি রাশি রাশি

ফোটে তার যত্নে গড়া সংসারের আনাচে-কানাচে,

এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর এ ব্যাপারে খ্যাতি;

কর্মঠ পুরুষ সেই সংসারের চতুষ্পার্শ্বে আছে।

(এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি- ওমর আলী)

সাঁওতাল রমণী আর বাঙলার নারীর রূপ-বৈচিত্র্য লৌকিক চেতনায় ফুটেছে এই কবিতায়, শুধু তাই না সংসার-সমাজচিত্রের রূপ ও অরূপ পরিস্ফুটিত হয়েছে। কবিতার নারীটি ঘরের মানুষের মন্দ আশঙ্কায় যেমন করুণ, সাঁওতাল রমণীটিও তার ভূমি, ভূমা, চাষের-কর্ষণের জমি আর ঘরের মানুষের মন্দ আশঙ্কায় বড়ই করুণ। বাঙালি যদি সাঁওতালদের এই সংবেদনা না বুঝে তাহলে তাদের এর জন্য মূল্য দিতে হবে, মূল দিতে হবে জগতকে। সাঁওতাল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মুখের দিকে তাকানো যায় না। তাদের হৃদয়ের কান্না, বুকের আকুলতা, অন্তরের বেদনা, শারীরিক যাতনা দেখবে কে? তারা ঋতুর মৌসুমে ধান, কলুই, আলু, সরিষা, বেগুন, পিঁয়াজ রওশন রোপন করে না, যেন তারা রোপন করে অশ্রুর বীজ, মাটির সন্তানদের এই কষ্ট দহন যেন মাটিই শুষে নেয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. পল জেমস সিডওয়েল — অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় অবস্থিত একজন অস্ট্রেলিয়ান ভাষাবিদ। তিনি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে গবেষণা ও লেকচারিং পদে অধিষ্ঠিত। সিডওয়েল ফরেনসিক ভাষাতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শদাতা, এবং অষ্ট্রোএশিয়াটিক ভাষা পরিবারের ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর কাজের জন্য সর্বাধিক পরিচিত। তিনি অষ্ট্রোএশিয়াটিক, বাহনারিক, কাতুইক, পালাউঙ্গিক, খাসিক এবং নিকোবারিক প্রোটো-ভাষার পুনর্গঠন প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে তিনি Southeast Asian Linguistic Society (SEALS)-এর সভাপতি এবং নিয়মিতভাবে Austroasiatic Linguistics আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন।

২. শহর রাজশাহীর আদিপর্ব, মাহবুব সিদ্দিকিী, নবরাগ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রয়ারি-২০১৩, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৩. সাঁওতাল বিদ্রোহ সমাজ ও জীবন, সম্পাদনা কমল চৌধুরী, দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জুন- ২০১১, জৈষ্ঠ ১৪১৮, কলকাতা, ভারত।

৪. জীবনযাত্রাও অর্থনীতি- অর্মত্য সেন, প্রধান সম্পাদক ভবতোষ দত্ত, সহকারী সম্পাদক অশোক রুদ্র, প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৯৯৭, নবম মুদ্রণ আষাঢ়-১৪২২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ভারত, পৃষ্ঠা ১৪৭)।

৫. ভারতের আদিবাসী সমাজ পরিবেশ ও সংগ্রাম, শুচিব্রত সেন, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২১, দ্বিতীয় সংস্করণ – বঙ্গসংস্কৃতি, আদিবাসী যাপন ও অন্যন্য, শুচিব্রত সেন, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২০, আশাদীপ, কলকাতা ভারত।

৭. আদিবাসী জীবন কথা, সালেক খোকন, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২৪, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ।